Perché i fantasmi hanno un lenzuolo bianco

Perché i fantasmi hanno un lenzuolo bianco che li copre? Un approfondimento storico-letterario sull’origine, evoluzione e simbolismo del fantasma vestito di bianco.

Origini funerarie e folklore antico

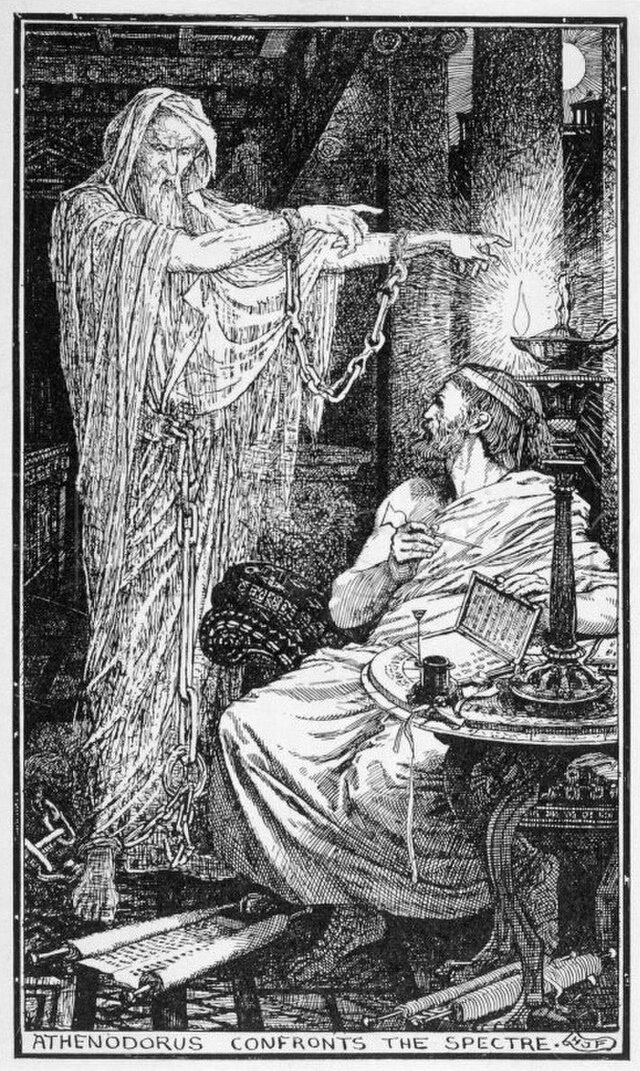

La canonica immagine del fantasma avvolto in un lenzuolo bianco trova le sue radici nei riti funebri antichi, in cui il tessuto bianco fungeva da sudario per i defunti. La scelta del bianco, colore simbolico della morte e del transito spirituale in molte culture, è ben documentata non solo nella tradizione cristiana, ma anche in quella pagana e precristiana. In contesti medievali e rinascimentali, i sudari rappresentavano di fatto l’ultimo abito del corpo terreno ed erano frequentemente citati nelle fonti letterarie e iconografiche.

I fantasmi, tuttavia, esistono nell’arte anche prima della rappresentazione oggi più nota: erano dipinti sotto forma di scheletri, che simboleggiavano non solo la morte, ma anche gli spiriti di ritorno da essa.

Perché i fantasmi hanno un lenzuolo bianco – Dal palcoscenico ai fenomeni spiritici

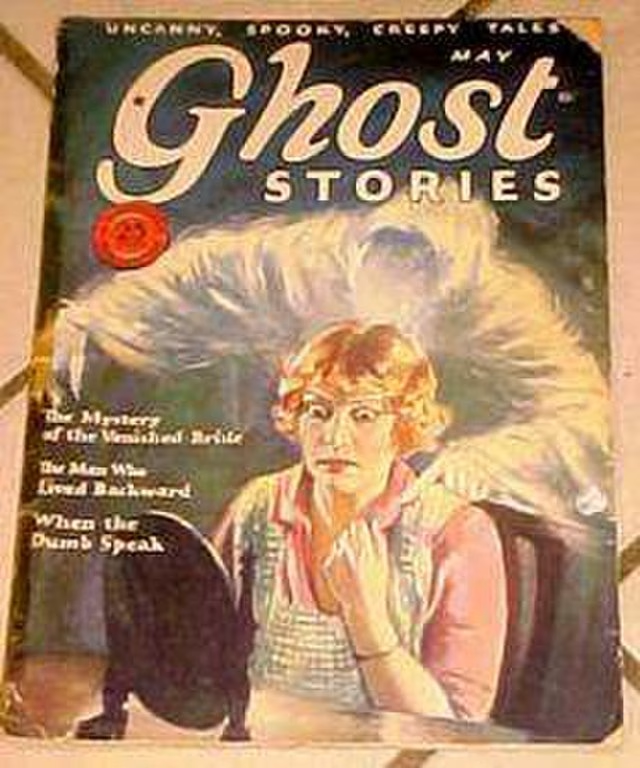

Nell’Inghilterra elisabettiana e jacobea, la praticità scenica spinse la codificazione visiva del fantasma drappeggiato: il lenzuolo bianco diventava il costume ideale per la rappresentazione della “presenza” d’oltretomba. Questa convenzione si consolidò nei secoli successivi, soprattutto nell’Ottocento, quando il teatro popolare e le prime sedute spiritiche usavano drappi candidi per simulare materializzazioni spettacolari. Persino la medium Helen Duncan rientra in questa tradizione, immortalando il fantasma nel lenzuolo in famose fotografie, successivamente smascherate come manipolazioni sceniche.

Perché i fantasmi hanno un lenzuolo bianco – testo e contesto

Sul piano letterario, la figura del lenzuolo è rintracciabile fin dai grandi cicli narrativi anglosassoni e nel romanticismo europeo: lo spettro in veste bianca assolve una funzione differente a seconda del tipo di racconto, ricoprendo ruoli simbolici (purezza, lutto, anonimato). Opere come Thurnley Abbey di Perceval Landon evidenziano il paradosso moderno: la luce elettrica, simbolo di razionalità, annulla la presenza del fantasma, costretto a confinarsi nei margini della cultura contemporanea, ma il lenzuolo bianco rimane come marchio identificativo nelle rappresentazioni popolari e accademiche.

Simbolismo e persistente fortuna iconografica

Il sudario bianco possiede una versatilità semiotica che ne spiega la tenace sopravvivenza: è economico e immediatamente riconoscibile, consente la rappresentazione dell’indistinto e dell’“anomia spettrale”, e si adatta perfettamente sia alle esigenze teatrali che alle convenzioni iconografiche della letteratura e del cinema horror. La sua presenza nello spiritismo, nell’antropologia dell’immaginario e nelle pratiche performative ha consolidato la tipologia “fantasma-lenzuolo” quale segno universale di alterità, perdita di identità e permanenza del passato.

Perché i fantasmi hanno un lenzuolo bianco – alcune riflessioni

L’immagine del fantasma avvolto in lenzuolo bianco non va considerata mera semplificazione popolare, bensì come espressione stratificata di un processo culturale e simbolico che ha trovato eco nella storia delle arti, del pensiero spiritistico, della letteratura e della società. Un’icona che, pur soggetta a ironia, rimane tuttavia fondamentale nello studio delle tradizioni e dei linguaggi della morte, della memoria e dell’inquietudine postmoderna.

Il Bianco dei Fantasmi: Occidente e Oriente a Confronto

Nell’Europa medievale il bianco era spesso il colore del lutto, e questa scelta cromatica è rimasta nella memoria popolare ben dopo il passaggio al nero come simbolo funebre. Il sudario bianco divenne, dunque, il naturale abito spettrale, sia per ragioni rituali (i defunti erano sepolti in bianchi lenzuoli) che per ragioni scenografiche: nel teatro elisabettiano, il bianco garantiva una rapida riconoscibilità visiva del fantasma.

Il bianco come colore del lutto si ritrova anche nella tradizione vittoriana: una donna in lutto poteva sposarsi in bianco, ma non in altri colori (ricordiamo che all’epoca non tutte si sposavano in bianco).

Leggi anche: L’abito da sposa nell’Ottocento

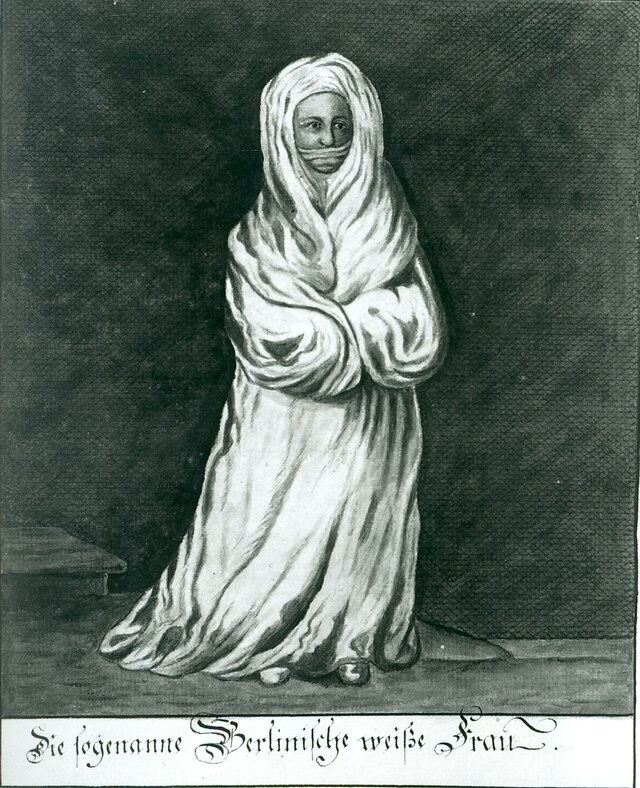

Nel folklore germanico e francese, la figura della “dama bianca” appare avvolta in abiti luminosi, simbolo di presagio, protezione o castigo nei luoghi di passaggio; e ancora nella mitologia slava e mediterranea si trova il fantasma pallido come messaggero dell’aldilà.

Leggi anche: La dama in Bianco

In Asia, il bianco assume una valenza analoga: nella tradizione cinese e indiana, il bianco è il colore del lutto e della morte, non del matrimonio come in Occidente, e gli spiriti dei trapassati sono spesso rappresentati in abiti candidi, con la pelle diafana e una luminosità particolare. Le figure spettrali appaiono in racconti e pratiche religiose avvolte di bianco, per indicare la loro appartenenza a un mondo altro e la loro purezza.

Simbolismo: Purezza, Passaggio, Protezione e Ambiguità

Il bianco evoca infatti la soglia tra visibile e invisibile, tra sacro e profano, tanto da diventare “colore della perfezione divina e della magia bianca, capace di lottare contro le potenze maligne della notte”. Il lenzuolo bianco, sia in fiabe che in miti, indica non solo la morte, ma anche la salvezza, la protezione o l’intervento dell’oltretomba a favore dei vivi. Questa ambivalenza si trova in molte narrazioni orali e scritte: dal drago fortunato (bianco) di Michael Ende agli spiriti giapponesi detti yūrei.

In Letteratura e Folklore Moderno – Perché i fantasmi hanno un lenzuolo bianco

Il bianco si è mantenuto nell’iconografia horror e nella letteratura gotica come abbigliamento privilegiato dei fantasmi, spesso per ragioni di immediatezza comunicativa: un sudario bianco su una sagoma permette a chiunque di cogliere senza indugio la natura spettrale del personaggio, sia esso evocato in Omero, Shakespeare o nelle fiabe regionali di Sardegna e del Sud America.

Insomma, in Occidente come in Oriente, il “bianco” è la lingua comune dei fantasmi: non solo per la sua origine funebre, ma come codice universale di “alterità, purificazione, soglia”. La moda del lenzuolo bianco, dunque, non è capriccio teatrale, ma segno profondo di ciò che permane, anche quando il vento autunnale sbatte forte contro i vetri e i vivi si radunano in salotto a raccontare storie, tra il brivido e la certezza che il bianco, almeno in letteratura, è davvero eterno.

Curiosità

I fantasmi col lenzuolo oggi appartengono alla letteratura per bambini, non è facile trovare riferimenti letterari classici con questa descrizione, anche se troviamo spettri fluttuanti ed evanescenti che richiamano nel nostro immaginario al “lenzuolo”.

Il cinema, invece, avvalendosi della tradizione teatrale, utilizza spesso l’icona spettrale:

-

A Ghost Story (2017)

Il più emblematico esempio moderno: un fantasma con un lenzuolo bianco con due fori per gli occhi vaga e osserva la vita della sua amata. Film meditativo e poetico diretto da David Lowery, celebre per la sua immagine minimalista e struggente. -

Sheets (2017, cortometraggio)

Racconto in forma breve di un fantasma lenzuolo più classico, in stile Halloween, che si manifesta in una casa infestata. Un’altra interessante rivisitazione dell’archetipo del fantasma col lenzuolo. -

Beetlejuice (1988)

Una delle scene più iconiche del cinema horror/commedia vede l’alter ego spettrale dei protagonisti avvolto in un lenzuolo bianco per spaventare i vivi. Un’immagine giocosa e al contempo cult. -

The Conjuring (2013) e Annabelle: Creation (2017)

In queste pellicole horror moderne si ritrovano sequenze in cui lenzuoli coprono presenze spettrali, richiamando l’archetipo per un effetto immediato e visivamente riconoscibile. -

Paranormal Activity 3 (2011)

Anche qui un fantasma con lenzuolo appare, in una scena che sfrutta la tradizione per creare tensione con la semplicità iconica del lenzuolo in movimento. -

Halloween (1978) e seguito “The Curse of Michael Myers”

Non propriamente fantasmi classici, ma in alcune scene l’uso simbolico del lenzuolo fa da richiamo alla tradizione spettrale. -

Casper (1995)

Il tenero e simpatico fantasma bambino è di fatto raffigurato in modo ellenico, con una sagoma fluttuante e abiti che ricordano il lenzuolo classico, anche se più stilizzato. -

Ghostbusters (1984)

Pur non avendo un fantasma legato strettamente al lenzuolo, il concetto di entità spettrale eterea si rifà agli stereotipi tradizionali (la dama bianca fluttuante nella biblioteca). -

Scooby-Doo (varie edizioni e film)

Il fantasma col lenzuolo è un cliché humoristico ricorrente, una forma iconica usata in numerose puntate e film della serie. Nel 1969 il primo film presenta un fantasma col lenzuolo. -

The Haunted Mansion (2003)

Film Disney dove diversi fantasmi si mostrano in forme tradizionali, inclusi quelli con lenzuoli bianchi svolazzanti. -

Monster House (2006)

Film d’animazione con fantasmi e presenze spettrali che spesso adottano il lenzuolo per dare il classico aspetto “fantasmatico”. -

Nel film The Others (2001), diretto da Alejandro Amenábar e interpretato da Nicole Kidman, non appare il classico fantasma con il lenzuolo bianco come comunemente raffigurato nei cliché popolari. La rappresentazione degli spiriti in questo film è molto più sottile, inquietante e atmosferica, lontana dall’iconografia del fantasma incappucciato con il lenzuolo svolazzante. C’è tuttavia una scena in cui il “gioco di ombre” si complica, quando la bambina giocando nascosta da un lenzuolo si rivela alla madre sotto una forma diversa.

Insomma, il lenzuolo bianco è una “divisa” teatrale e cinematografica largamente adottata per la sua immediatezza e versatilità: basta il suo svolazzare per evocare istantaneamente il mondo degli spiriti, dagli horror contemplativi ai cult di massa.

In termini pratici, l’immagine iconica del fantasma in lenzuolo bianco è prodotto dalle pratiche teatrali, dal folklore popolare e da rappresentazioni artistiche, più che un dettaglio testuale esplicito nelle grandi opere letterarie inglesi e di altri Paesi. Si tratta quindi di un simbolo culturale largamente sedimentato e codificato, ma meno frequentemente approfondito in singoli testi classici con descrizioni puntuali.