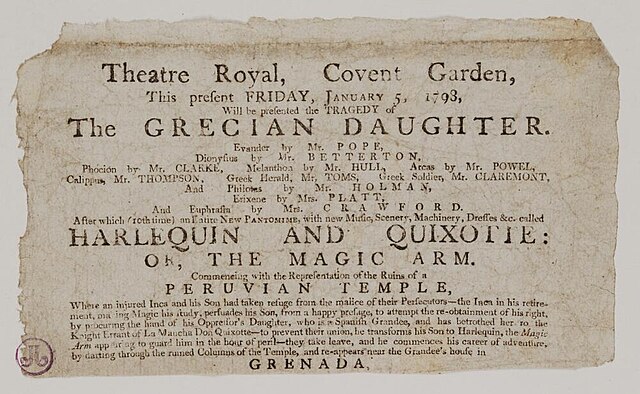

Donne e teatro nell’800: il sipario che divide due mondi

Donne e teatro: un rapporto per nulla scontato. Da una parte e dall’altra del sipario, non sempre le signore sono state ben accolte…

Donne e teatro nell’Antica Grecia

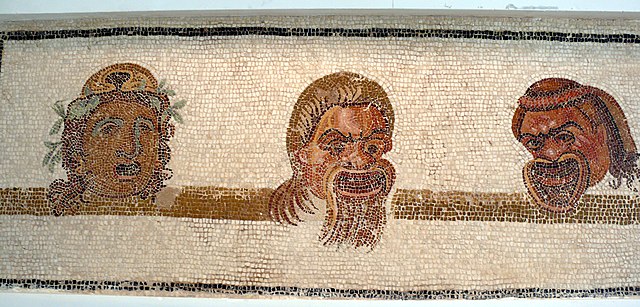

Nel glorioso consesso dell’antica Grecia, le donne erano perlopiù confinate al gineceo, il che faceva del teatro un “gentlemen’s club” ante litteram: le signore difficilmente sedevano fra il pubblico e ancora meno calpestavano le tavole del palcoscenico. I ruoli femminili? Affidati ad uomini, spesso adolescenti dalla voce acuta, che interpretavano con muta ironia Medea e Antigone. Tuttavia, pare vi siano rare testimonianze di donne presenti nel pubblico, probabilmente solo alle rappresentazioni religiose più solenni o, eventualmente, a Sparta, dove la consuetudine era meno rigida e la donna godeva di maggiori libertà.

Le maschere, indossate da tutti gli attori, non solo fungevano da amplificatori per la voce, ma indicavano al pubblico con chiarezza chi fosse e che ruolo avesse ogni personaggio.

Donne e teatro nella Roma antica

Nel mosaico romano, la situazione si fa meno severa. Le donne potevano finalmente assistere agli spettacoli pubblici: nei grandi teatri dell’Urbe, l’ingresso era gratuito e non vi erano divieti assoluti, ma la platea restava socialmente gerarchizzata. Le donne si accomodavano nelle ultime file, debitamente separate dai senatori e dai ceti dominanti, come in una novella austeniana dove la “compagna di campagna” osserva la città dai margini. Potevano persino esibirsi nei “Mimi” – spettacoli semplici e burleschi – ma la carriera teatrale era, ahimè, spesso associata a una rispettabilità discutibile. Tale marchio accompagnerà le attrici nel tempo, e bisognerà arrivare alla modernità per vedere modificato il rapproto donne e teatro.

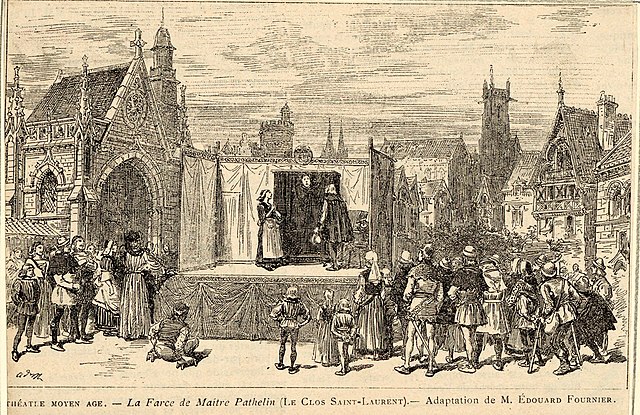

Donne e teatro nel Medioevo

Nel Medioevo, le donne generalmente non recitavano nei teatri. Il teatro era fortemente influenzato dalla Chiesa, che bandì quasi tutte le rappresentazioni non religiose e proibì alle donne di recitare. I ruoli femminili nelle rappresentazioni teatrali, quando c’erano, venivano interpretati da uomini. Le forme di spettacolo più diffuse nel Medioevo erano rappresentazioni religiose, come i drammi sacri e le rappresentazioni dei Vangeli, spesso organizzate nelle chiese o nelle piazze; spettacoli di mimi, giullari e giocolieri per le strade; e festività popolari con elementi rituali e para-teatrali.

Forme più codificate di teatro popolare, come i maggi, i bruscelletti e i mariazi, mescolavano musica, canto, danza e teatro ma erano anch’essi un ambito tipicamente maschile. Un’eccezione degna di nota è stata la badessa Rosvita (Roswitha di Gandersheim, IX-X secolo), una delle prime autrici di drammi religiosi con figure femminili positive ma le cui opere erano pensate per la lettura ad alta voce più che per la rappresentazione teatrale vera e propria. Considerata la prima poetessa tedesca, scriveva in latino medievale.

La presenza femminile in scena nel Medioevo fu dunque assai rara e spesso malvista.

Donne e teatro in Inghilterra

Nel teatro inglese, il destino femminile fu mutevole come il tempo di Londra. Fino al Seicento, le donne erano bandite sia dal palcoscenico sia dal pubblico che contasse, eccetto in rare “masques” di corte riservate agli aristocratici (ma i ruoli restavano maschili!).

Ancora una volta, erano ragazzi – e talvolta eunuchi – a intepretare le parti femminili: i giovinetti, al mutar della voce nel timbro maschile, potevano perdere il lavoro o passare ad altri ruoli.

Solo con la proclamazione di Carlo II – un sovrano più incline alle arance e agli amori che alle restrizioni – nel 1660, le donne furono ufficialmente ammesse a recitare, inaugurando l’epoca delle attrici celebri come Nell Gwyn e Margaret Hughes. Da lì in avanti, l’accesso delle donne al teatro crebbe e, con il tempo, divenne persino rispettabile: le platee si arricchirono di un pubblico femminile variegato, dalle dame dell’alta società alle impavide lavoratrici che, si sa, trovano nella commedia l’ultimo balsamo del giorno.

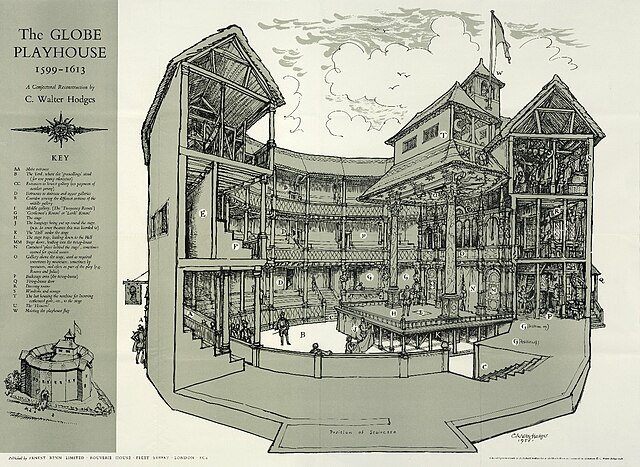

Il teatro inglese: popolare e aristocratico

Nel glorioso regno elisabettiano, il teatro era davvero un fenomeno di massa. Londra vide sorgere teatri grandi e in gran numero, come il Globe, capaci di accogliere fino a tremila spettatori. Il pubblico era molto variegato: i più umili affollavano la platea, i cosiddetti “groundlings“, pagando solo un penny per restare in piedi sotto la pioggia britannica. Gli spettatori più agiati e i nobili sedevano invece nelle galleries, comodi e riparati, pagando somme ben più sostanziose.

Leggi anche: Julia Margaret Cameron. Pittorialismo vittoriano

Un luogo di incontro sociale

Il teatro non era solo intrattenimento, ma un vero e proprio evento sociale: mercanti, apprendisti, gentiluomini e cortigiani, tutti ammassati sotto le stesse travi, ognuno a caccia di pettegolezzi e di emozioni. Gli spettacoli erano fruibili da ogni ceto, purché si avesse qualche moneta a disposizione. Tuttavia, nelle rappresentazioni di corte e nei “masques”, l’accesso era limitato ai nobili, e i teatri privati erano riservati ai ricchi e privilegiati. Così, ogni classe aveva il suo palco ma spesso, come in una commedia di Shakespeare, i destini si incrociavano magnificamente.

Da Shakespeare in poi

Con il passare del tempo, il teatro popolare conservò la sua anima aperta, mentre balenavano teatri esclusivi per i signori, dove la conversazione batteva la trama e l’apparire valeva almeno quanto il recitare. Ma la sostanza rimase: in Inghilterra, il teatro diventò “per tutti”: la platea più ruspante spesso afferrava meglio le battute più ironiche, poiché conosceva la vita vera meglio dei loro signori.

In definitiva: popolo o signori, l’arte della rappresentazione inglese fu sempre molto più democratica di qualunque assemblea parlamentare, e sotto lo stesso tetto si rideva per struggersi insieme, proprio come tra le pagine di Austen.

A teatro, poi, non vigeva il silenzio che vige alle rappresenzazioni odierne: il pubblico, specialmente in platea, commentava a voce alta le scene, motteggiava, chiacchierava. Fra la folla giravano venditori ambulanti di cibo, anche se spesso i meno abbienti si portavano qualche spuntino da casa (sempre che potessero permetterselo!), giusto per non restare troppe ore a digiuno.

Leggi anche: Il teatro vittoriano

Come si diventava attrici nell’800

Diventare attrici, nell’Inghilterra del XIX secolo, era impresa tutt’altro che semplice, e forse tale da far desiderare a Lady Brontë più un placido ritiro in campagna che i riflettori (o meglio, le tremolanti candele) del palcoscenico.

Il mestiere non si ereditava quasi mai da nobil casato; più spesso era patrimonio di famiglie intere devote all’arte di “fingere sul serio” – e le fanciulle destinatarie di tale sorte, anziché sbocciare nei giardini pittoreschi londinesi, germogliavano fra quinte traballanti e tournée polverose. Si cominciava da piccine, magari come figuranti o bambine prodigio; le meno fortunate speravano nell’occhio benevolo di un capocomico, pronto a scorgere in loro il germoglio di un nuovo talento (o una borsa piccina da riempire con la carità del pubblico).

Leggi anche: Le scuole per ragazze regency – girl school in regency era

Il ruolo sociale delle attrici

Ma ahimè, l’attrice era un paradosso ambulante: celebre e chiacchierata, invidiata e moralmente sospetta, al punto che recitare veniva per molte associato a una rispettabilità dubbia – un destino che avrebbe fatto alzare un sopracciglio anche alla più devota delle Jane Austen. Quelle donne, con la loro audacia di mostrarsi a uomini e donne sconosciuti, destavano tanto ammirazione quanto sospetto; erano oggetto di pettegolezzi, talvolta disprezzo, e assai raramente di vera ammirazione sociale fuori dal perimetro teatrale. Solo poche, tra scandali e invettive, riuscivano ad essere “tollerate” nei salotti buoni – soprattutto se molto ricche, molto famose, o amanti di qualche gentiluomo assai munifico.

Uomini e donne: il sipario dell’ineguaglianza

Nel delicato gioco delle parti, le attrici dovevano sfidare una doppia ingiustizia: quella riservata genericamente agli attori (spesso considerati poco più che girovaghi), acuita dall’essere donne in un mondo che ancora le voleva silenziose e pudiche. Gli uomini godevano di salari più alti, ruoli di maggior responsabilità e libertà di movimento; le donne, invece, “rinchiuse” nei caratteri tipizzati (giovane ingenua, madre dolente o amica fidata) erano spesso messe all’ombra delle colleghe d’oltralpe e degli autori stessi. Per citare Wilde, “Le donne cercano di sorpassare gli uomini in tutto e spesso vi riescono. Tranne che in modestia.”

Attrici celebri nell’Inghilterra dell’800

Qui, infine, è doveroso rendere omaggio a talune dame che, fra freddo, candele e battibecchi di loggione, seppero brillare come stelle in un cielo troppo spesso nuvoloso:

-

Sarah Siddons, la tragica per eccellenza, che fece tremare e commuovere intere platee con la sola potenza della sua voce.

-

Ellen Terry, musa del teatro shakespeariano, capace di imporsi con intelligenza e fascino anche fra i burberi colleghi maschi.

-

Fanny Kemble, inquieta, indipendente e impegnata, attrice e scrittrice, simbolo di una generazione che non si accontentava del ruolo di comparsa nella vita.

-

Dora Jordan, famosa per le sue brillanti interpretazioni comiche e per la ben poco segreta relazione con il Duca di Clarence (futuro Guglielmo IV).

Donne e teatro: le prime attrici nella Storia

Le prime attrici donne cominciarono a salire sul palcoscenico in Italia intorno alla metà del XVI secolo, con testimonianze come quella di Lucrezia da Siena che nel 1564 fu la prima donna professionista scritturata in una compagnia teatrale. In Inghilterra, le donne iniziarono a recitare stabilmente solo a partire dal 1660, quando Margaret Hughes interpretò per la prima volta il ruolo di Desdemona nell’Otello di Shakespeare, segnando una svolta per il teatro inglese che fino ad allora aveva visto tutti i ruoli femminili interpretati da uomini travestiti. Prima di questo momento, specie in Inghilterra, una legge proibiva alle donne di esibirsi in teatro, ma la norma fu abolita dal re Carlo II nel 1660. In generale, nel Rinascimento italiano le donne apparvero nel teatro, anche se spesso con una reputazione ambigua legata alla loro presenza pubblica.

In Inghilterra, le prime attrici donne salirono sul palcoscenico ufficialmente nel 1660, con l’apertura dei teatri dopo il periodo di chiusura dovuto alla Guerra Civile e al dominio puritano. Fu Margaret Hughes la prima donna a recitare in pubblico nel ruolo di Desdemona nell’Otello di Shakespeare. Prima del 1660, tutti i ruoli femminili nei teatri inglesi erano interpretati da uomini o ragazzi travestiti da donne, poiché a quel tempo era vietato alle donne recitare sul palco. Questo cambiamento segnò un punto di svolta nel teatro inglese e aprì la strada alla presenza femminile stabile sulle scene teatrali.

(…continua!)

Eccellenti sconosciute: Lucrezia da Siena e Margaret Hughes, le prime attrici della storia